在全球新能源浪潮席卷之下,储能电池作为能源革命的“心脏”,正承载着人类对绿色未来的期待。然而,这颗“心脏”也有自己的脆弱时刻——高温,这一隐形杀手正悄然威胁着电池的安全与寿命。幸运的是,随着储能液冷系统的崛起,一场针对高温焦虑的技术突围战已全面打响。

高温之困:电池安全的隐秘挑战

当夏日热浪席卷城市,储能电池的温度也可能突破安全阈值。研究表明,电池工作温度每升高10℃,其循环寿命将缩短约50%,而局部热点温度超过60℃时,热失控风险将呈指数级上升。这种风险不仅存在于电动汽车,更对大规模储能电站构成致命威胁。2021年美国亚利桑那州某储能电站因高温引发火灾,直接经济损失超1亿美元,为行业敲响警钟。

传统风冷系统面对高密度电池组时显得力不从心:散热不均、噪音污染、能耗过高,这些问题在极端天气下被无限放大。如何为电池打造一套高效、精准的“温控铠甲”,成为行业亟待突破的瓶颈。

液冷革命:以技术重构电池安全边界

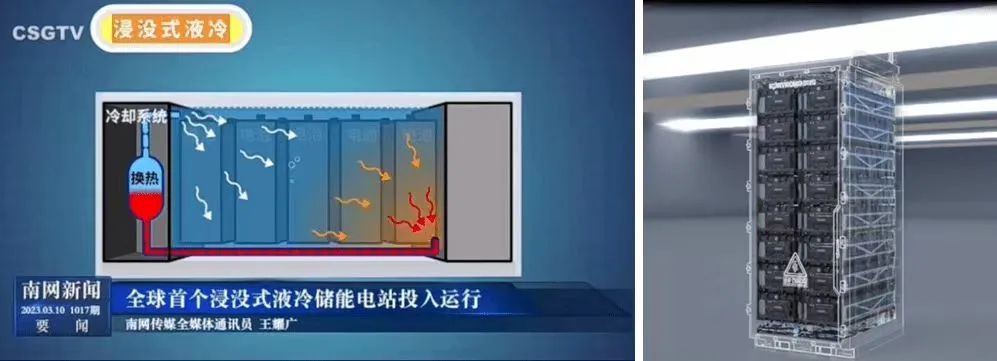

储能液冷系统的诞生,标志着电池热管理从“被动防御”转向“主动调控”。其核心技术逻辑在于:通过冷却液在电池间隙形成循环回路,配合高精度温度传感器与智能控制算法,实现对电池温度的毫秒级响应。这种“浸入式”散热方式将传统温差控制在3℃以内,相比风冷的8-10℃差距,堪称一场降维打击。

技术突破体现在三个维度:

-

材料创新:采用高导热、低粘度的环保冷却液,比热容较传统液体提升40%,可承载更高热流密度;

-

结构设计:仿生流道设计灵感源于叶脉网络,使冷却液分布均匀性提升60%;

-

智能控制:基于数字孪生技术构建虚拟热模型,预判电池温度趋势并动态调节流速,能耗降低35%。

场景赋能:从电动汽车到能源互联网

在新能源汽车领域,液冷系统正成为高端车型的标配。某头部车企实测数据显示:搭载液冷系统的电池包,在50℃高温环境下充电功率提升20%,续航里程增加12%。更关键的是,其热失控概率降至百万分之一以下,为车主吃下“定心丸”。

在电网级储能领域,液冷系统的价值更为凸显。青海某光伏储能电站通过部署液冷系统,全年运行温差波动控制在5℃以内,电池衰减率降低40%。这意味着在10年生命周期内,电站可多存储相当于2000户家庭年用电量的清洁能源。

未来图景:构建零碳时代的“温度护城河”

随着液冷技术与固态电池、AI预测性维护等前沿方向深度融合,电池热管理正迈向“预防性安全”新时代。想象一下:在沙漠腹地的光热电站,液冷系统配合相变材料,将电池工作温度稳定在25℃黄金区间;在北极科考站,耐寒型冷却液在-40℃环境中依然保持流动,为极端环境储能提供可能。

这场由液冷技术驱动的热管理革命,不仅重塑了电池安全标准,更将推动储能成本加速下降。当高温焦虑成为历史名词,人类距离“人人皆可掌控能源”的愿景,或许只剩下一个液冷循环的距离。

储能液冷系统的进化之路,本质是人类对能源控制的精度之战。当每一块电池都能在最佳温度下“从容呼吸”,能源革命的进程必将更加稳健。这场告别高温焦虑的技术革命,终将让清洁电力如清泉般流淌在每一寸土地,守护人类走向零碳未来。